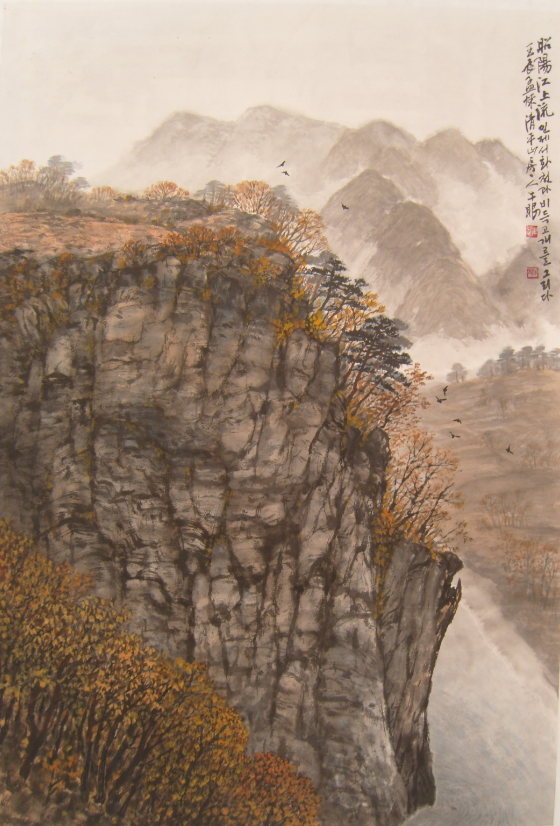

우안 최영식 화백 한국화

우안 최영식 화백님의 그림 세계를 담은 다큐프로그램입니다. 늦은 밤, 여러분을 힐링의 세계로 이끌어 줄 것입니다.

우안과 마주앉아 10분만 대화를 나누어 보면 그가 얼마나 촌놈인가를 쉽게 알게 된다. 우선 생김새부터가 그렇다. 6척 거구에다 부리부리하게 박힌 눈, 부스스한 머리칼, 투박한 손, 입고 있는 옷마저 계절을 모른다.

화실에서 나와 가까운 찻집으로 두벅두벅 발걸음을 옮겨놓는 그의 모습은 영락없이 한 마리의 황소를 연상케 한다. 하나도 바쁠 것이 없이 두리번대며 느릿느릿 걸어가는 그를 가리켜 지난날 춘천교대 박동련 교수께서 붙여준 별호가 소눈(牛眼)이다.

우안의 마음은 한없이 넓고 훈훈하다. 함께 하룻밤을 지내 본 사람은 알겠거니와 방바닥에 기어가는 개미 한 마리도 그 투박한 손으로 꾹 눌러 없애지를 못한다. “저놈도 살자고 기어 나왔는데. 허허.” 그는 어눌하게 내뱉으며 개미를 집어다 문밖으로 밀어낸다.

대체 가식이라고는 찾을 수가 없다. 놓여진 그 자리, 있는 그대로가 그의 작업실이며. 그의 삶이며, 그의 우주다. 꾸미거나 보태는 것을 그는 몹시 싫어한다. 그가 화를 내거나 흥분하는 일이라곤 남들이 요란하게 치장하거나 부풀려서 떠벌릴 때뿐이다.

자연 그대로의 모습을 음미하고 재현하는 일이 바로 그가 바라고 추구하는 세계다. 그가 어려서부터 터득해온 길이 곧 無爲自然의 철학이 아니던가. 사는 방법도, 그가 만든 그림도 모두 자연과 인생이 하나로 조화된 순수의 세계다. 때문에 그의 그림은 첨삭이 나타나지 않는다. 한번 붓끝이 닿으면 그뿐, 아쉬움이 남는 그대로 그의 작품이 된다. 그러므로 일단 붓을 잡으면 요지부동이다.

그의 눈은 화선지를 꿰뚫고 마침내 畵道三昧에 빠진다. 그래서 그의 작업은 가히 종교적이다. 그렇다고 하여 그가 관습의 매너리즘에 빠져있다는 말은 아니다. 바위처럼 턱 버티고 앉아 있으면서도 나름대로 자기 변신을 위해 끊임없이 탐구한다.

- 화폭에 넘치는 생명력 , 최종남 선생님 글 중에서 발췌-

|